技能実習生制度

制度の概要

外国人技能実習制度は、開発途上地域等の青壮年者を、最長5年間日本の実習実施者において受入れ、技能、技術又は知識(技能等)を修得、習熟、熟達(修得等)させることにより、当該開発途上地域等への技能等の移転を図り、国際協力の推進を行うというものを趣旨としています。(※外国人技能実習制度は労働力の需給調整手段ではありません。)

また制度については、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下、技能実習法)と、その関係法令にて規定されています。

団体監理型技能実習とは、当組合のような、関係官庁から外国人技能実習生受入事業の認可を得た事業協同組合等が主務大臣(法務大臣及び厚生労働大臣)より許可を受けて「一般監理団体」又は「特定監理団体」となり、その組合員企業等が「実習実施者」となり、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の下、雇用契約に基づいて技能実習生を受入れるものです。

団体監理刑

技能実習の受け入れ人数枠

技能実習生の受け入れ人数は何で決まる?

まずは、技能実習制度では「企業単独型」と「団体監理型」という2種類の受け入れ方式があることを抑えておきましょう。

技能実習生の受け入れ人数は、この方式が「企業単独型」か「団体監理型」かで変わってきます。

当組合のように事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体) が技能実習生を受け入れ、日本企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方法が「団体監理型」となります。

一方で、日本企業が直接海外の支店や関連企業等から社員を受け入れ、技能実習を実施する方法は「企業単独型」となります。

企業単独型は受け入れ手続き等を自社で全て担わなければならず、非常にハードルが高いことから企業単独型は全体の僅か2.8%程度。ほとんどの企業が団体監理型(97.2%)を採用しています。(2018年末時点)

それでは、受け入れ人数はどのように決まるのでしょうか?

「基本人数枠」というものが実習実施者の常勤職員の総数に応じて決められています。

ここで言う常勤職員には、既に実習を受けている技能実習生の数は含まれません。この基本人数枠を基準として、団体監理型なのか、企業単独型なのかで受け入れ可能人数が決定します。

また、優良実習実施者・優良監理団体は受け入れ人数を増やすことができます。

この優良実習実施者と認められるためには、外国人技能実習機構(OTIT)へ「優良要件適合申告書」を提出し、満点(120点)の6割以上の得点を獲得する必要があります。

さらに、在留期間最大である技能実習第3号(在留4~5年目)の受け入れを行うためには、監理団体も上記の優良監理団体(一般監理団体)である必要があります。

尚、いずれの受け入れ方式の場合にも実習生の人数は以下を超えてはなりません。

- 1号:常勤職員の総数

- 2号:常勤職員の総数の2倍

- 3号:常勤職員の総数の3倍

第1号(1年間)の受け入れ可能人数

ここでは、第1号技能実習(在留資格「技能実習第1号ロ」)の受け入れ可能人数を見てみましょう。第1号技能実習は入国後1年目の技能等を修得する活動です。以下、団体監理型で受け入れを行った場合を前提に説明します。

第1号の在留期間は1年または6ヶ月、法務大臣が指定する1年を超えない期間となっています。また、職種や業務に細かな制限はなく、どの職種も受け入れが可能です。

受け入れ前には、実習実施者は外国人技能実習機構へ技能実習計画を申請し、認定される必要があります。実習計画作成にあたっては、監理団体からの指導が必要になりますので、事前にしっかり準備を進めましょう。

第1号の受け入れ可能人数は表に示した通りであり、実習実施者である企業の常勤職員の数によって決められています。

企業の規模やリソースに応じて、適正に実習が行われるよう考慮された数字となっています。

基本人数枠

| 常勤職員数 | 技能実習生の人数 |

| 30人以下 | 3人 |

| 31人~40人以下 | 4人 |

| 41人~50人以下 | 5人 |

| 51人~100人以下 | 6人 |

| 101人~200人以下 | 10人 |

| 201人~300人以下 | 15人 |

| 301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |

元データ:技能実習生とは(JITCO)

常勤職員とは?

では、「常勤職員」とはどの範囲までカウントしてよいのでしょうか。

外国人技能実習機構(OTIT)の資料によると、

『常勤の職員は、技能実習生を受け入れている実習実施者に継続的に雇用 されている職員(いわゆる正社員をいいますが、正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含む。)』

とされています。

尚、既に企業内で実習を受けている技能実習生は常勤職員には含まれません。

第2号(2年間)の受け入れ可能人数

次に、2~3年目の技能等に習熟するための活動である第2号技能実習(在留資格「技能実習第2号ロ」)について見ていきます。ここでも団体監理型を前提に説明します。

1年目の第1号から2年目以降の第2号に移行が可能な職種・作業は決められており、 85職種156作業(第3号移行対象職種は77職種135作業)が対象となっています。(2021年3月時点)

また、第1号から第2号へ移行する際には、学科と実技を含めた所定の試験に合格する必要があります。実習実施者は合格へ向けて試験の申し込みからサポートまでしっかりと行いましょう。

第2号の受け入れ人数は以下、表の通りとなります。

| 常勤職員数 | 技能実習生の人数 |

| 30人以下 | 基本人数枠の2倍 |

| 31人~40人以下 | |

| 41人~50人以下 | |

| 51人~100人以下 | |

| 101人~200人以下 | |

| 201人~300人以下 | |

| 301人以上 | 常勤職員数 × 1/20 |

元データ:技能実習生とは(JITCO)

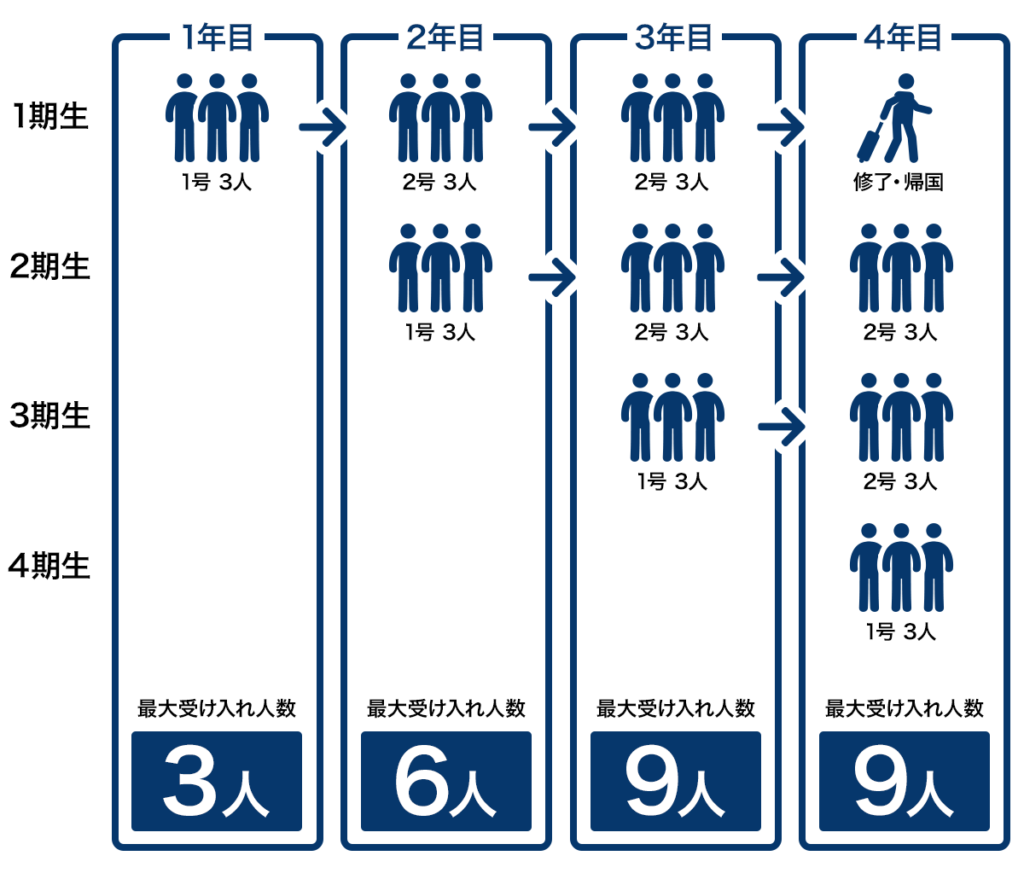

30人以下の企業の受け入れイメージ

それではここで、常勤職員30人以下の企業のケースを例に挙げて、受け入れのイメージをしてみましょう。

常勤職員30人以下の場合、基本人数枠が第1号で3人、第2号で倍の6人となります。

1年目にまず第1号を3人受け入れます。

2年目は第1号が第2号へ移行し第2号が3人に、さらに第1号を新たに3人受け入れ合計6人。

3年目、第2号は2年間の在留期間であるためそのまま第2号が3人、新たに第1号から第2号へ移行した3人で第2号は合計6人となります。さらに新たに受け入れた第1号が3人、合計9人。ここで基本人数枠を最大に使い切っています。

実習実施者が優良要件に適合している場合

実習実施者である企業が優良要件に適合すると、受け入れ人数を増やすことができます。以下の表の通り、優良要件適合者であると基本人数枠の2倍~6倍まで受け入れることが可能になります。

また、第3号の受け入れに関しては、実習実施者が優良要件適合者であるだけでなく、監理団体も一般監理団体(優良と認定された監理団体)である必要があります。同時に人数枠も増加します。

| 通常(基本人数枠) | 優良要件適合者 | |||

| 常勤職員数 | 1号 | 1号 | 2号 | 3号 |

| 30人以下 | 3人 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |

| 31人~40人以下 | 4人 | |||

| 41人~50人以下 | 5人 | |||

| 51人~100人以下 | 6人 | |||

| 101人~200人以下 | 10人 | |||

| 201人~300人以下 | 15人 | |||

| 301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | |||

元データ:技能実習生とは(JITCO)

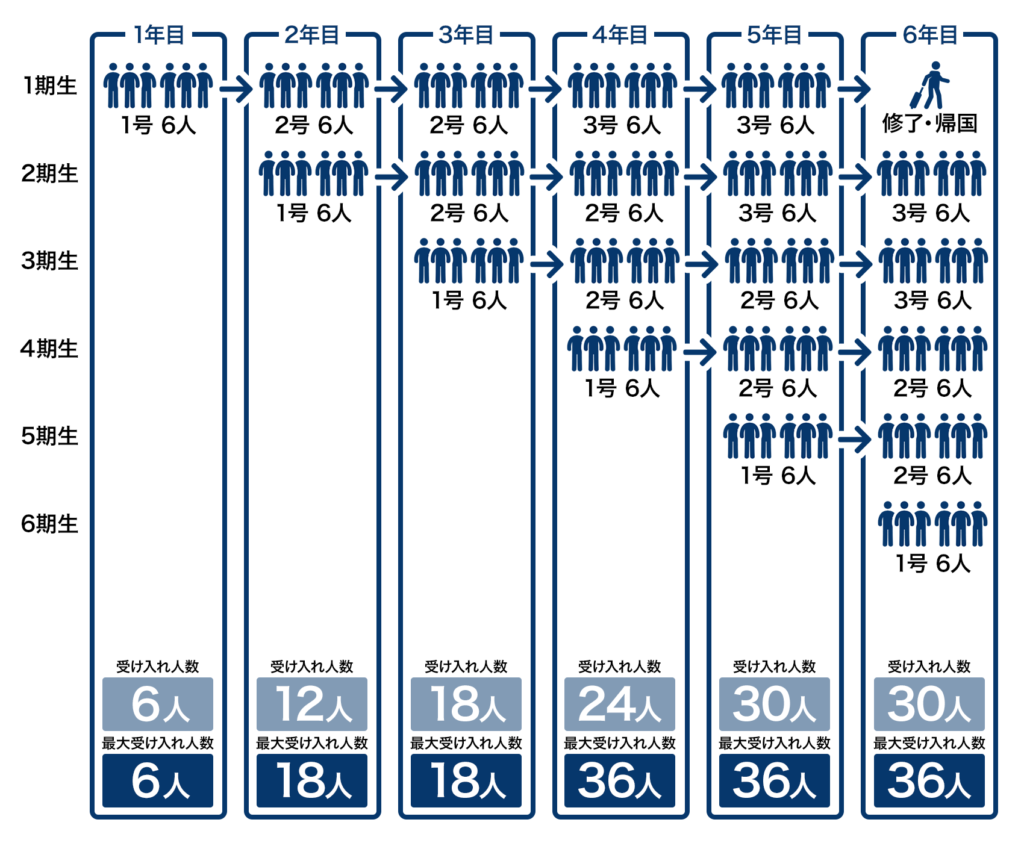

優良要件適合者の受け入れイメージ

では次に、優良要件適合者が受け入れを行った場合の例を挙げてみます。

常勤勤務30人以下の企業のケースです。この場合、受け入れ可能人数が、第1号が6人、第2号が12人、第3号が18人となります。

以下の表では、基本人数枠の2倍に当たる6人を毎年受け入れ続け、第1号は第2号に、第2号は第3号に移行するケースを示しています。在留期間はそれぞれ異なり、第1号は1年目、第2号は2,3年目、第3号は4,5年目となります。

表からも分かる通り、毎年第1号を最大の6人ずつ受け入れても、その後の受け入れ枠には余裕が出ることがわかります。

企業側では、こうした受け入れイメージをもって準備しておくことが大切です。存分に国際貢献ができるように計画を立てておきましょう。

まとめ

ここまで技能実習生の受け入れ人数について詳しく解説してきました。実際に現場に何名ほどの実習生を受け入れられるか、イメージができたのではないでしょうか。

受け入れ人数枠が定められている背景には、適正に、丁寧に実習を遂行できるように、という考えがあります。また、実習実施者が実習生一人一人にきちんと向き合えるように、適切な環境を提供できる最大人数として設計されています。

ぜひ実習実施者の皆さんは、この人数枠を適正に、かつ最大限に活用できるように準備を整えましょう。

技能実習生の受け入れについてご不明点がありましたらお問い合わせください。

技能実習生の受け入れの流れ

配属までの流れ

受け入れを希望される企業様に実習事業に精通した組合職員が訪問させて頂き、技能実習制度の説明や受け入れについてヒアリングをさせて頂きます。

01

技能実習生の募集・現地面接【海外】

受け入れを希望する外国人技能実習生の募集条件や地域を決定し、送り出し機関に通知します。送り出し機関で、候補者を募集後、現地にて面接を実施し技能実習生を選抜します。

02

入国前講習【海外】

選抜後、日本への入国までの期間、現地送り出し機関にて入国前講習を受けます。

- 日本語

- 日本での生活一般に関する知識

- 日本での円滑な技能などの習得に資する知識

03

外国人技能実習機構や入国管理局への申請【国内】

実習生が入国講習を受ける間、組合では様々な申請作業を行います。企業様が作成する技能実習計画書とその他申請に必要な書類を準備し外国人技能実習機構へ技能実習計画認定の申請を行います。計画が認定されれば次に、入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。

04

ビザ発給・入国【国内】

在留資格認定証明書が交付されれば、現地送り出し機関へ郵送し、送り出し機関が査証(ビザ)収得を日本領事館に申請し、査証(ビザ)が発給されます。査収収得後、出国手続きを行い出国します。

05

入国後講習(集合講習)【国内】

日本に入国すると、技能実習生は1ヶ月の入国後講習を受けます。日本語や、日本の生活習慣を学び、また法的講習(警察・消防)も受けます。

06

配属【国内】

入国後講習(集合講習)、1ヶ月(176時間)の講習を修了し、企業への配属となります。配属当日は、市役所にて転入の手続き、給与払込口座の開設後、企業様へ配属させて頂きます。

能実習生受入の流れ

START

| 1.申込企業より受入人数 希望条件を申込 | ■組合への加入外国人技能実習生制度を活用する場合は、まず組合への加入が必要になります。 |

入国前:6~8ヶ月

| 2.面接現地での実習生面接組合スタッフが代理面接も可能 必要に応じて実技・筆記試験を実施 | ■現地面接各国の送り出し機関が企業の要望に応じて人材を募集し、日本側からは組合と実習実施機関(受入企業)が現地に赴き面接を実施します。募集人員の3倍の中から、適正テスト、実技テスト、面接などを経て決定者を選定し、雇用条件を説明、理解させた上で雇用契約書を締結します。 備考:面接後、入国までにおおよそ6ヶ月を必要と致します。■書類申請選定者の入国書類を組合が主導で申請します。雇用契約書、受入機関概要書など受入企業関連書類の準備が必要になります。また、送り出し機関及び選定者本人の関連書類も必要になります。(送出し機関側準備) |

| 3.現地事前教育実習生は入国前に日本語及び日本生活適応訓練を受講 | ■母国で事前教育選定者は面接終了後、母国において認定された教育機関で入国前の事前講習を約4~6ヶ月受講します。日本語の修得はもちろん、日本での法令や生活マナー・ルールなど技能実習期間に必要となる基礎知識を修得し、入国に備えます。 また送り出し機関において日本へ入国後、実践的な技能習得を行えるよう、ご要望に応じて実技訓練も行ないます。 |

| 4.技能実習計画認定及び入国審査 | ■外国人技能実習機構へ実習計画認定の申請■在留資格とビザの取得申請した内容で許可が下りると本人に対し「在留資格認定証明書」が交付されます。この証明書を本国に送付し送出機関を通じて査証(ビザ)が発行され日本に入国可能になります。組合主導で進めさせて頂きますのでご安心ください。 |

入国後:5年間日本で実習

| 5.集合研修入国後1ヶ月間集合研修を行い日本語や防災訓練、救命訓練等を学習 | ■入国入国後は組合が送迎含め対応します。到着後は日本で生活を行うために必要な買物指導や交通機関、病院の案内などを行います。■講習入国後は約1ヶ月の講習を監理団体主導で実施します。基本である日本語や安全教育などを実施しており、配属後の技能実習へよりスムーズに移行できるようにしています。 |

| 6.技能実習入国から1ヶ月後企業へ配属、技能実習開始 | ■企業への配属いよいよ実習実施機関との雇用契約に基づく技能実習がスタートとします。■技能実習1年目(技能実習1号ロ)配属後、約2~3ヶ月経過すると技能実習生は実習や生活に慣れてきます。 |

| 7.技能検定等の基礎級試験 | ■技能検定試験入国から約7ヶ月後の時期に、1年間の技能修得成果検証、技能実習2号ロへ移行の必須試験になります。 |

| 8.技能実習計画認定及び在留資格変更申請 | 技能検定等の基礎級試験の合格により「技能実習2号ロ」への技能実習計画の認定申請及び在留資格変更申請を行えるようになります。 |

| 9.技能実習実習期間2・3年目 | ■技能実習2・3年目(技能実習2号ロ) |

| 10.技能検定等の随時3級試験 | 入国から約18ヶ月後の時期に、1年間の技能修得成果検証、技能実習3号ロへ移行の必須試験になります。 |

| 11.技能実習計画認定及び在留資格変更 | 技能検定等の随時3級試験の実技試験の合格により「技能実習3号ロ」への技能実習計画の認定申請及び在留資格変更申請を行えるようになります。 |

| 12.一時帰国 | ■1ヶ月間以上1年以内一旦帰国3号技能実習開始前又は開始後の1年以内 |

| 13.技能実習 | ■技能実習4・5年目(技能実習3号ロ)4・5年目になるとベテランに近い経験値をもって実習に取り組めるようになります。 |

| 14.技能検定等の随時2級試験 | ■技能習得成果検証の必須試験になります |

| 15.帰国成長した実習生は母国へ帰国 | ■技能実習修了、成長した実習生は母国へ |

実習終了

帰国

技能実習生のメリット

1 やる気のある若い人材

実習生は自ら希望して来日し、技術を身につけます。その為、仕事は真面目に一生懸命取り組みます。実習生のほとんどが20代と若く、活力ある若者です。

2 継続的配置が可能

実習生は3年間若しくは5年間日本に滞在して、技術を学びます。毎年新たな実習生を受け入れることで、計画的、継続的配置が可能です。

3 熱心に技能を習得

モチベーションの高い実習生は、技能の習得に非常に真面目に取り組みます。作業効率の向上や、職場が活気づくのは、そんな彼らの前向きな姿勢がもたらす効果と言えるかも知れません。

4 職場の活性化に貢献

若く活力ある実習生を受け入れることで、職場に活気が生まれます。また、外国人と職場を共にすることで、従業員の国際感覚も自然と養われます。

5 帰国後の再就職にも有効

実習生は3年若しくは5年後母国へ戻り、日本で修得した技能を活かせる職場で働きます。海外へ進出予定がある、または既に進出している企業では、母国で日本語が話せて技術力も確かな社員として実習生を再雇用することも可 能です。

外国人技能実習生受け入れ費用について

外国人技能実習生の受け入れに必要な費用は組合により異なります。

ここでは、主な費用項目と当組合の費用モデルについて紹介します。

【初期費用】

①技能実習生の渡航費用

技能実習生を受け入れる場合の渡航費用は会社側で負担します。

渡航費用は監理団体へ支払います。

渡航費用は技能実習生の出身国や地域によって異なり、実費負担となります。

②申請手数料・保険料

受け入れる技能実習生に対する各種申請に必要な費用です。

また、技能実習制度には、万が一に備えた保険制度があり、多くの受け入れ先企業が加入しています。

③講習費用・講習手当

技能実習生を受け入れると、約1ヶ月間の法定研修(日本語教育など)を受けさせる必要があります。

また、講習期間中は、技能実習生の生活費として講習手当を支給する必要があります。

| 事前外部講習費 | 15,000円~300,000円 (業種及び採用国により異なる) |

| 入国後初期講習 | 88,000円~ (業種及び採用国により異なる) |

| 講習生活手当 | 75,000円 |

【監理費】

④監理費用(毎月)

技能実習生の監理団体へ支払う毎月の監理費用

| 監理費(月額) | 35,000円~50,000円 (業種及び採用国により異なる) |

日本語能力試験合格 祝い!

日本語能力試験 JLPT n1 に合格した実習生にインクルージョン協同組合からお祝い金を贈りました!

ベトナム人のダットさんは2023年11月1日に技能実習生として来日し、現在は 千葉県🄽建設様で勤務しています。2025年7月に日本語能力試験 jlpt N1 に合格し、インクルージョン協同組合からお祝いの金を受け取りました。